아버지의 눈물

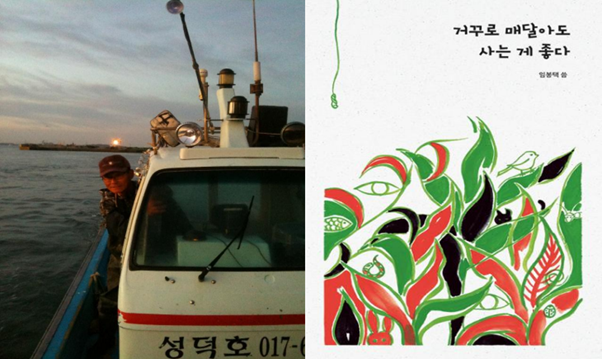

나는 국민학교(초등학교)를 졸업하고 13살 때부터 어부 생활을 시작했다. 우리 집이 가난도 했지만, 형님은 손가락이 붙어있는 장애인으로 태어났고, 아버지 혼자서는 어장하기 힘들었기 때문에 내가 자연스럽게 아버지를 따라 뱃일을 하게 된 것이다.

설 명절이 지나가기 바쁘게 소라 껍질을 사다가 주꾸미 잡이 어장을 만들어 바다에 넣기 시작한다. 그때만 해도 지금처럼 나일론 줄이 어디 있습니까? 탈곡하고 난 볏짚으로 새끼를 꼬아 그 줄에 소라껍질을 달아 주꾸미를 잡을 때였다. 그런데 볏짚으로 만든 새끼줄은 일년만 쓰면 삭아서 다음 해에는 쓰지 못하기 때문에, 해마다 가을 추수가 끝나면 볏짚을 사다가 겨울 내내 온 식구들이 새끼줄 꼬는 일에 매달려야 했다. 그 새끼줄에 소라껍질을 매달아 바다에 펼쳐 놓으면 주꾸미는 소라껍질을 제 집으로 생각하고 그 속에 들어가 사는 것이다. 그러면 우리는 바람만 세게 불지 않으면 매일같이 바다에 나가 주꾸미를 잡아 상고선(장사할 물건을 싣고 다니는 배)에 팔았다.

그때만 해도 지금처럼 동력선이 어디 있습니까? 노를 저어 다니는 전마선을 타고 캄캄한 새벽 바다를 아버지와 함께 노를 저어 나가려면, 손발이 너무 시려워 젓던 노를 놓고, 손을 입에 대고 호호 불고 앉아 있을 때, 우리 아버지가 고개를 돌리시고 눈물을 닦는 것을 보았습니다.

나는 그때 아버지의 눈물을 심각하게 생각하지 않았습니다. 그러나 지금 와서 생각하면, 아버지의 눈물을 생각하면 가슴이 아프고 눈물이 납니다. 추워서 떨고 있는 자식의 행동을 보시고 얼마나 괴로웠으면 눈물을 보이셨을까요? 우리 아버지도 지금 이 글을 쓰고 있는 저와 같은 심정이셨겠지요.

그때는 나일론 장갑이나 양말 같은 것이 없고 면장갑이나 면양말뿐이었는데 그것마저 구하기가 어려워 떨어지면 기워 신고, 또 떨어지면 또 기워 신다가, 떨어지면 장갑 대신 떨어진 양말을 손에 끼고 바다에 나가서 작업을 했다.

3, 4년 동안 그렇게 주꾸미 배를 타며 바다 생활을 하다가 17살 먹던 해부터 상고선을 타기 시작했다. 그해 가을부터 사촌 매부의 형이 운영하는 7톤 정도되는 발동선(동력선) 만풍호를 타고 인천이나 광천, 강경 같은 포구로 새우젓을 실어 나르는 일을 했다. 6월에 새우를 잡아 저장해 놓았다가 젓갈로 파는 것이다. 배에서 내가 하는 일은 화장(밥해주는 선원)이었다. 누구나 큰 배를 타기 시작하면 선원들 밥해주는 화장부터 시작합니다. 4, 5명의 선원들을 위해 하루 삼시 세끼를 밥해준다는 것은 그리 쉬운 일이 아니었다. 반 평도 못되는 좁은 공간에서 장작나무에 불을 피워 밥을 해야 하는데 바람 불고 비 오는 날에는 불이 잘 피워지지 않아 연기 때문에 눈물에 콧물까지 많이도 흘렸다. 배가 너무 흔들려 내 몸 하나 가누기 힘든 상황이지만 선원들의 끼니는 꼭 해줘야 했다. 그럴 땐 어쩌다 보면 (바람 불어 파도 치면) 밥이 설익어서 설컹거리면 밥이 설었다고 욕하는 놈, 쥐어박는 놈, 별별 사람들이 다 있었다. 선원들은 작업이 끝나면 육지에 내려가 구경도 다니고 낮잠도 자고 하는데, 나는 밥을 해줘야 하기 때문에 배에서 꼼짝 못하고 배를 지키면서 식사 준비를 해야만 했다.

그러한 생활을 2년 정도 하다가 열 여덟 살 먹던 해 겨울에 부산으로 내려가 어선들이 잡아놓은 고기를 실어 나르는 운반선을 타기 시작했다. (계속)